(di MARIACHIARA MURATORE)

In Storia della bambina perduta, ultimo volume della tetralogia L’amica geniale, Elena Ferrante descrive per l’ultima volta il particolare legame che unisce le due amiche, Lina ed Elena. In questo volume Elena è fuggita con Nino, che crede essere l’amore della sua vita, però, si accorgerà solo successivamente che l’uomo ha come unico obiettivo quello di dimostrare di essere migliore degli altri. Lila, invece, è diventata un’imprenditrice di successo nel campo dell’informatica. Nel corso della narrazione le due amiche rimangono in dolce attesa nello stesso periodo: nascono così Imma e Tina. Entrambe le bambine sono vivaci, solari e intelligenti e saranno la gioia delle rispettive madri fino a un tragico evento, che segnerà la vita di Lila. Quest’ultima, per questo motivo, inizia a essere apatica, disinteressata al futuro e a perdere se stessa, a non interessarsi a nulla, a voler lasciare che tutto vada in malora, tuttavia lei per Elena ci sarà sempre.

La storia di Lila e Lena scorre veloce dagli anni ’50 ad oggi, con sullo sfondo Napoli e un rione dove povertà, malaffare e degrado si mischiano andando a creare il contesto contro cui si stagliano le vite di queste due bambine, adolescenti e donne che crescono mano a mano che la narrazione progredisce.

Proprio come afferma Donnarumma, nella recensione riguardo la quadrilogia della Ferrante, nonostante i frequenti spostamenti nello spazio di Elena la voce narrante nel corso della sua vita, il rione di Napoli in cui lei è nata rappresenta «il luogo fisico verso il quale convergono le storie dei personaggi; il mondo popolare intorno al quale ruotano i singoli destini; lo spazio di una memoria incancellabile». Di fatto, nonostante la continua voglia di allontanarsi dal rione, è impossibile abbandonarlo del tutto o perché ci si ritorna fisicamente o per i legami affettivi che legano Elena a questo luogo.

In questo elaborato, servendomi delle mappe geografiche di Napoli, mi occuperò dei luoghi principali citati nel quarto e ultimo volume della quadrilogia e del ruolo che questi luoghi hanno all’interno della narrazione.

- Firenze

-Appartamento di Elena e Pietro.

La casa in cui Elena ha vissuto con suo marito Pietro a Firenze è testimone di un incontro/scontro proprio tra la protagonista Elena e sua madre Immacolata. Dopo che Elena comunica al marito la sua decisione di separarsi da lui e di andare a vivere altrove, Pietro decide di chiamare la suocera, che intanto si era messa in viaggio da Napoli fino a Firenze, sperando che lei riuscisse a far cambiare idea alla figlia.

Andai con Pietro a prendere mia madre alla stazione […]. Una volta a casa smise la sua finta compostezza. Mi fece una lunga predica zoppicando avanti e indietro per il soggiorno. Lodò in modo esagerato mio marito, mi ordino di chiedergli subito perdono. […] Solo quando mi afferrò per l’ennesima volta imponendomi di ammettere che avevo gravemente sbagliato non ce la feci più, le sue mani mi offesero e mi tirai via. Dissi una cosa come: basta, ma’, è inutile, non posso più stare con Pietro, voglio bene a un altro. […] La sua litania s’interruppe […]. Mi colpì con uno schiaffo violentissimo […] cercò di afferrarmi per i capelli. […] Ebbi l’impressione che volesse davvero uccidermi. […] La spinsi via, la spinsi via gridando più di lei. La spinsi senza volerlo, d’istinto, con una tale forza che le feci perdere l’equilibrio e la mandai sul pavimento. […] Mia madre aveva rovesciato una sedia, era caduta pesantemente. […] Era così sopraffatta che scoppiò a piangere. (pag. 52-55)

- Napoli

-I giardinetti rionali che si trovano accanto alla chiesa.

Nel primo volume questo luogo è particolarmente importante per Lena e Lila perché è proprio qui che le due amiche si incontravano per leggere insieme i fotoromanzi, per svolgere insieme gli esercizi di latino, è qui, quindi, che inizia a concretizzarsi la loro amicizia.

Nell’ultimo volume i giardinetti subiscono una vera e propria trasformazione, da luogo sicuro di incontro e di gioco si trasformano in luogo di pericolo, di spaccio di droga e addirittura di morte.

Di tutti i suoi (Lila) accenni mi colpì solo quello alla droga, e soprattutto per il tono di condanna disgustata. […] Ma Lila scosse la testa contrariata: che sfrenamento, Lenù, c’è morto il figlio della signora Palmieri due settimane fa, l’hanno trovato ai giardinetti. (pag. 154)

Passeggiavo per i giardinetti pieni di siringhe. (pag. 245)

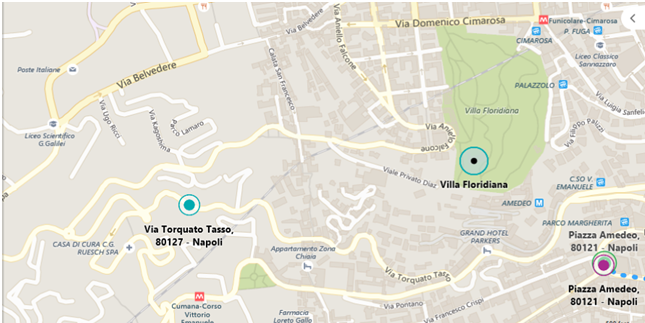

-Appartamento di via Tasso

Quando Elena decide di trasferirsi definitivamente a Napoli va ad abitare insieme alle sue figlie in un appartamento, precedentemente affittato da Nino, situato in via T. Tasso, fuori dal rione. Questo appartamento si trova in una zona di Napoli più sicura rispetto al rione dove è possibile far crescere le bambine in totale serenità.

La casa, inizialmente spoglia, rappresenta la possibilità per Lena di crearsi una vita stabile insieme a Nino. Solo con il susseguirsi della storia il lettore scoprirà che questa casa rappresenta il luogo del tradimento di Nino che di conseguenza sancisce la fine del rapporto tra i due; è testimone della trasformazione di questo personaggio maschile che si mostra nella sua reale indole di traditore; è anche il luogo in cui Lena, distrutta da questo tradimento, fa un tuffo nel passato con il suo vecchio compagno di banco Antonio.

Un giorno (Nino) mi annunciò che aveva affittato l’appartamento di via Tasso e che tutto era pronto ad accogliere me e le mie figlie. (pag.91)

Nino era stato sincero, aveva affittato davvero l’appartamento di via Tasso. Andai ad abitarci subito, anche se era infestato dalle formiche e l’arredamento era ridotto a un letto matrimoniale senza testiera, i lettini per le bambine, un tavolo, qualche sedia. […] Nino e io eravamo già tornati a essere una coppia d’amanti con consuetudini nostre, una bella casa, due bambine, una vita privata e pubblica piuttosto intensa. (pag. 101-102)

Non riuscivo a crederci. Possibile che quel Nino che avevo scoperto mentre pestava col suo sesso teso dentro il sesso di una donna matura […] fosse il ragazzo della mia adolescenza? (pag. 223)

Tornai a via Tasso determinata a troncare con Nino ogni rapporto. Trovai la casa vuota e in perfetto ordine, sedetti accanto alla portafinestra che dava sul balcone. La vita in quell’appartamento era finita. […] (pag.231)

-Il rione

In un primo momento dopo la fine del rapporto con Nino, Elena è decisa a non tornare al rione perché non voleva assolutamente farsi riassorbire da quella tipica mentalità violenta. Solo successivamente si convince che un suo ipotetico ritorno le avrebbe giovato dal punto di vista lavorativo perché quei luoghi erano per lei un’importante fonte di ispirazione per i suoi libri.

Decide, quindi, di trasferirsi al rione e in particolare va a vivere nell’appartamento sopra quello di Lila, cambia anche la scuola delle sue figlie che, una volta trasferitesi al rione, cominciano a frequentare quelle che da piccola aveva frequentato anche Elena. Questo è un passaggio molto importante e significativo nella storia perché involontariamente Elena costringe le sue figlie alla stessa istruzione e quindi alla stessa infanzia che aveva avuto lei e da cui poi si è allontanata. Dede ed Elsa potevano ambire a scuole di prestigio ma invece frequentano gli istituti del rione.

Una mattina di luglio del 1982 le telefonai (a Lila) e le dissi: «Va bene, prendo l’appartamento sopra il tuo, torno al rione». Cambiai casa in piena estate, del trasloco si occupò Antonio. Mobilitò un po’ di uomini forzuti che svuotarono l’appartamento di via Tasso e sistemarono ogni cosa in quello del rione. La nuova casa era buia e la ritinteggiatura delle stanze non servì a ravvivarla. […] la luce impolverata che da sempre entrava a fatica dalle stanze delle palazzine mi fece l’effetto di una commovente memoria infantile. […] Dede ed Elsa […] detestarono subito i pavimenti con le mattonelle sconnesse, il bagno piccolo e buio, il fracasso dello stradone. (pag. 245)

Mi prese subito la smania di riappropriarmi del rione. Iscrissi Elsa alla scuola elementare dov’ero andata io, e Dede alla mia stessa scuola media. (pag. 245)

Altri luoghi, un po’ più marginali rispetto a quelli appena presi in esame, sono citati nel corso di questo ultimo volume della quadrilogia. Ne menzioniamo alcuni.

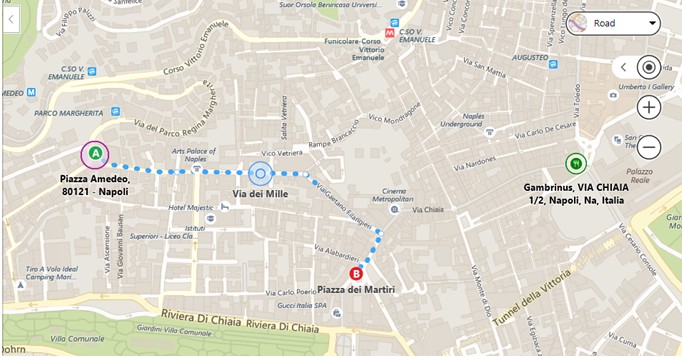

-Piazza Amedeo.

È in questo luogo che Lila e Lena si rincontrano dopo la partenza definitiva di Lena per Firenze. L’autrice descrive anche il percorso che la protagonista fa per arrivare a Piazza dei Martiri dove invece si trova il negozio dei fratelli Solara e dove incontra molti dei suoi vecchi amici di infanzia.

Uscimmo vero le dieci e mezza, c’era un vento freddo. Andammo a piedi e senza fretta in direzione di piazza Amedeo […] Lila non la vidi subito e per un attimo sperai che non venisse […] invece era sulla soglia del bar di fronte al tunnel della metro […] sedemmo all’interno del bar. (pag.34)

Ci avviammo verso piazza dei Martiri […] andavamo per via dei Mille e via Filangieri […] arrivammo in piazza dei Martiri […] comparve l’insegna –SOLARA-. (pag. 41)

–Clinica di Capodimonte

In questa clinica viene trasportata d’urgenza Immacolata, madre di Elena, dopo una prima degenza nell’ospedale pubblico; clinica in cui morirà.

Una mattina mia madre si aggravò, ci fu un momento di panico. […] Mia madre era ridotta a quasi niente, […] le augurai che il rantolo finisse, subito, adesso e con mia meraviglia così accadde. Di colpo la stanza diventò silenziosa. Aspettai, non trovavo la forza di alzarmi e andarle accanto. […] Lasciai la sedia, mi avvicinai al letto. Noi due, io e la piccola […] eravamo, dentro quello spazio di malattia, tutto ciò che di vivo e di sano rimaneva ancora di lei. (pag.206)

Nel corso della lettura della quadrilogia un aspetto è più volte messo in risalto, la ‘smarginatura’, la sensazione che prova Lila in determinate situazioni in cui percepisce che le persone e le cose perdano i propri contorni, questa sensazione la lascia immobile e in uno stato irrazionale. Mentre, quindi, Lila non riesce a trovare una forma ben precisa dentro la quale identificarsi, Lena ci riesce, ma nonostante questo, dal punto di vista spaziale e quindi geografico, è Lila che resta chiusa dentro i confini del rione sottolineandone la staticità, Lena, invece, in una continua mobilità, valica i margini geografici viaggiando per tutta l’Italia e non solo. Rimane, tuttavia, legata a Napoli soltanto per i suoi affetti e se ne andrà definitivamente quando non rimarrà più nessuno nella città partenopea degno di trattenerla ancorata in quei luoghi.

Soltanto dopo aver raggiunto l’età matura Lila decide di ampliare i suoi orizzonti geografici, e lo fa attraverso la conoscenza, la lettura. Inizia, così ad appassionarsi alla storia di Napoli e dei suoi edifici trasmettendo questa curiosità anche alla figlia di Lena, Imma.

-Piazza dei Martiri.

Qui, mamma, nel Settecento era campagna. C’erano alberi, c’erano case di contadini, osterie, e una strada che scendeva dritta al mare e che si chiamava Calata Santa Caterina a Chiaia, dal nome della chiesa lì all’angolo. […] Ferdinando II di Borbone decise di costruire una strada della Pace e innalzare nella piazza una colonna con sopra una Madonna. […] sul basamento della colonna ci mise questi quattro leoni che simboleggiano i grandi momenti della rivoluzione di Napoli. […] Prima della Chiaia, elegante quartiere di signori, c’era la playa citata nelle epistole di Gregorio, le paludi che arrivavano fino alla spiaggia e al mare, la boscaglia selvaggia che s’inerpicava fino al Vomero. (pag.418)

-Il Vasto

Vasto era un toponimo che indicava il terreno tra porta Capuana e porta Nolana. […] In quel posto c’erano state ville, giardini, fontane. Lì, nientemeno, il marchese Vico aveva fatto costruire un palazzo con un giardino detto Paradiso. […] (pag. 419)

-San Giovanni a Carbonara.

C’era il luogo della monnezza, ce l’avevano tutte le città. Si chiamava Fosso carbonario […] E il Fosso Carbonario di Napoli si trovava, dove c’è la chiesa di San Giovanni a Carbonara. […] Era nato così l’abbinamento di san Giovanni e del Fosso carbonario, vale a dire il toponimo di san Giovanni a Carbonara: una via da cui siamo passate mille volte, Lenù, sta a pochi passi dalla stazione, da Forcella e i Tribunali. (pag. 425-426)